|

主な話題の頭出し 新堀用水の概略 分水口改正 玉川上水線路図

野火止用水と新堀用水の昔の分水口 現在の小平監視所 胎内堀 石橋供養塔 水車 津田塾大学への分水? 喜平町分水口 田無用水分水口 二転三転した新堀用水分水口の設置場所 小川新田山家築の新堀用水路と水汲み場 質疑応答 ほかの画面に飛んだあとで、画面左上の「戻る」をクリックすると前の画面に戻ります。 |

|

船津: 「こだいら 水と緑の会」の主催による用水路に関する公開学習会を開催したい

と思います。この関連行事は、昨日の用水路の散策と今日の公開学習会と繋がっておりま

すが、皆様方においては、あるいは片方あるいは両方と言う、あるいはメンバーが変わっ

ているかも知れませんが、本日は新堀用水の話と言うことで、用水路のコンシェルジュ・

矢崎 功先生にお話を伺いたいと思っております。おおよその予定でありますが、ほぼ一

時間に亘りましてお話を伺い、そのあと5分休憩いたしまして、その後資料によるお話、

そのあと皆さんからの質問をと考えております。本日は用水路に関心を寄せていただきあ

りがたく思っております。それでは矢崎先生お願いいたします。

|

|

矢崎: 初めまして、矢崎と申します。自称「玉川上水コンシェルジュ」と勝手に名乗って

います。私は仕事をやっている間は玉川上水や市内の用水について全く関心がなかったの

ですが、9年前に定年退職し、5年間軽い仕事を続けていました。その頃から時間の余裕

が出来たので余暇に玉川上水やそれに関する分水などを仲間と一緒に歩いて、写真に撮っ

たり、図書館で資料を調べたり、資料みたいなものにまとめたりして楽しんでいます。そ

んなことで玉川上水を歩くのが現在の楽しみの一つです。皆さんに少しでもこの良さを知

っていただければ光栄で、話甲斐があるかなと思い本日お話をさせていただきます。

|

|

|

今日の話のきっかけは、小平市では「小平の歴史を拓く」という資料集を毎年一冊ずつ

出しています。今年の4月に第2号が出ました。去年の今頃玉川上水の分水について何か

書いてと頼まれ、担当の方と話して「じゃあ新堀用水について少しばかり散歩の参考にな

るような資料にでもなればいいな」とまとめたのが本日皆さんにお渡した冊子です。この

冊子は「小平の歴史を拓く」の中に入っているものの別刷です。今日はこれに沿って、新

堀用水についての話をさせていただきたいと思います。約1時間位画像を見ながら、昨日

一緒に歩いて頂いた方も何人かいらっしゃるようですが、重なる話が多いと思いますがよ

ろしくお願いしたいと思います。

タイトルに使いました画像は、小平にお住の方はおわかりと思いますが、小平中央公園

の所を流れております新堀用水です。ここに立派な「新堀用水」という看板が見えますが、

こちらの「こだいら 水と緑の会」の方で、もう5年位になりますかね、3年ですか。作

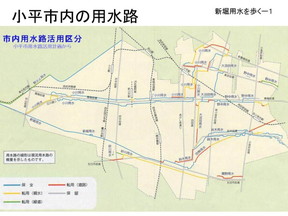

って掲げられています立派な案内板です。 玉川上水についてはある程度知っていましたが、新堀用水については名前すら知らず、 脇に変な川があるなあ程度に思っていました。時々水が濁ったり、止まってしまうとか 「なんだいこの川は」と思っていたのです、玉川上水を歩きだしてからいろいろと分か るようになりました。それでは順番にお話ししていきたいと思います。 小平市内に は玉川上水から引いた用水路が約55㎞あると 言われています。現在その全 てに水が流れているかというとそうではなくて約三分の一程度しか流れは残っていません。 その他水路はあっても水が流れていないとか、ほとんど水路も途絶えてしまい堀跡が痕跡 程度しか残っていないという状態です。 |

|

小平が開発されたのは玉川上水から分水して用水

路が引かれ、水を得ることが出来るようになったことにあります。用水により小平が発展

したということを考えると、部分的にはかなり手入れされて保存されている所もあります

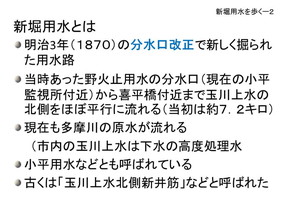

が、流れが途絶えてしまっている所を見るとちょっと寂しい気が致します。 これは小平市で発行した用水路の地図です。この地図には玉川上水は特に書いてはあり ませんが、今日お話ししますのは、小平監視所の付近から水を取り入れて東の方向に流れ ています。これが新堀用水と呼ばれている用水路です。どこからどこまでが新堀用水かと 言う細かい定義と言うのは無さそうなので、私なりに勝手にこの取入れ口から、喜平橋付 近に田無用水が分かれていく分岐水門があるのですが、その |

|

| 辺までをとりあえず新堀用水 ということで、今日はここまでのお話をしていきたいと思います。 |

|

るのが原則でこの辺ですと多摩川に放流されています。これを玉川上水路に流すには臭

気とか色とか問題があるので、更にオゾン処理と砂ろ過処理をした「高度処理水」が玉川

上水の小平流域に流されています。ところが小平市内を流れている新堀用水などの用水路

の方は下水処理水ではなく、現在でも多摩川の原水、多摩川の水が羽村で取水されて玉川

上水に入り小平監視所の所から流されております。 新堀用水の命名の仕方というのはかなり安易なもので、玉川上水や以前から有った用水 路に対して後から掘った堀なので「新堀」と、新しい堀だということで「新堀用水」と呼 ばれています。小平市内では別に「小平用水」と呼んだりしています。古い文献・文書な どでは「玉川上水北側新井筋」と書かれ、この名称が正式名称として使われております。先頭へ |

|

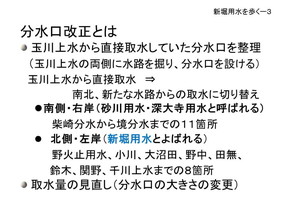

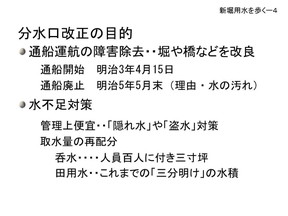

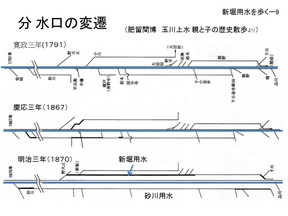

このような新堀用水が掘られたり、砂川用水が使われたりという分水口の改正の目的に

ついては大きく二つが言われています。 分水口改正の目的の一つとして言われているのが、明治3年4月から明治5年の5月ま で玉川上水には船が通っていました。荷物の運搬、人も乗ったということです。約三間幅 の玉川上水に約一間幅の船を通すということになり、分水口があちこちにあると船の運行 の邪魔になるので分水口を減らすために改正が行われたのだといわれています。 もう一つの目的は取水量の再配分、これは水不足対策です。私はどちらかと言うとこち らの水不足対策の方が大きな |

|

| 目的だったと思っております。通船は2年ちょっとで廃止と なりました、それぞれの分水口を元の形に復活してほしいという要望があちこちから出さ れましたが、時の政府はそれには応じませんでした。ですから本来の目的は水不足対策。 明治になりまして江戸が東京に変わり、人口がどんどん増えてきます。それに伴っての水 需要も増えてくる、それに対して玉川上水からの取水量では水不足になる。沿岸の村々の 方でも水を使う量が増えてきたのに、分水口はどんどん狭められて、分水口は普段は規定 の三割しか開けてもらえない。水不足に困った農民は分水口の横に穴を掘って水を取入れ たり、分水口を夜中にこっそり開けてしまうとか、そういう「隠れ水」とか「盗水」がし ばしば行われました。そこで新政府は明治2年辺りからそれぞれの村の人口や畑の面積等 を調査して、「まず、飲み水については人員100人について三寸坪を認める」と。「寸坪」 という単位が何度かこれから出てきますが、一寸四方を一寸坪、3㎝四方くらいが一寸坪 です。「田用水についてはこれまでの三分開けの水量にする」という新しい基準を作って、 水不足に対する対策として改正を行ったのです。 |

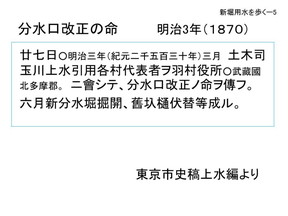

| 「分水口の改正の命」と出ていますが、これが東京市史稿の中に出ている正式な改正の 通達です、かなり難しい字が使われていますが、明治3年、ここに紀元2530年、この 頃の文書は紀元何年なのですが、この3月に「土木司」という役所に玉川上水から水を引 いている各村の代表が集められた。羽村の役所、現在の羽村の取水所のある所だと思いま す、武蔵国北多摩郡と注釈がありますがここに集められ、分水口改正の命令がそれぞれの 村の代表に伝えられた。さらに続けてその年の6月に「新分水堀掘開舊圦樋伏替等成ル」、 とありますから6月にはそれらの工事が完了して実際に使われだしたと、かなり短い期間 に工事が行われて分水口が新しく変わったということが分かります。これによって出来た 堀の一つが新堀用 |

|

|

水ということです。先頭へ |

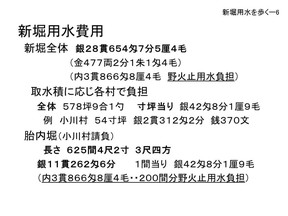

| 新堀用水に掛った費用もかなり細かく出ています、現在の小平の監視所の所から武蔵境 の所まで新しく堀を掘ったり、または既にある堀を広げたりと、そういうのが各村々に割 り当てられて工事が行われたわけです。それに掛った金額が銀28貫654匁と細かく出 ている。その中に野火止用水の方には負担を別にするということがわざわざ書かれている。 これについては後でお話します。各村々取水量の割合で費用を負担しています。小川村で いいますと、分水口の大きさが54寸坪ですので、一寸坪当り単価「銀42匁8分1厘9 毛」ということになり、掛け算すると「銀2貫312匁2分」と金額が出てくる。当時銀 と金の換算率は年々変化し、また明治4年になると円単位に替りますので、今の価値にし てどの程度かはなかなか比較 |

|

| 出来ない時代ですのであえて換算しません、後でお話しする 「胎内堀」の費用も出ています。小川村が工事を請け負っているのですが、胎内堀は長さ が625間4尺2寸、一間当たりの単価は銀42匁2分1厘4毛と資料にあります。 |

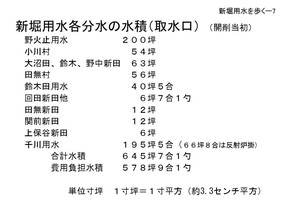

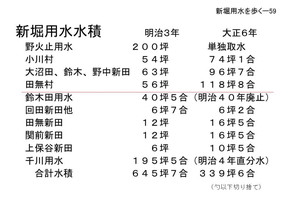

| 先程出てきました新堀用水に関係する村々の分水口の大きさをざっと表にあらわすとこ のようになります。中で多いのは野火止用水の200寸坪。野火止用水かなり大きいなと 思うのですが、野火止用水が出来た時には玉川上水の水量の三分。三分という表示をどう 読むかで変わってくるのですが、三分の一という取り方と、三割という取り方の二通りの 解釈の仕方が今あります。玉川上水最大の分水口でした。それが減りに減らされて200 寸坪にされてしまう。これについては野火止用水を使う村々は猛反対を起こしましたが詳 しくは後半にお話します。それから小平で一番大きい小川村、青梅街道の両側を流れてい ますが、これは54寸坪。それから大沼田・鈴木・野中新田には現在の喜平橋の手前のと ころから新しい分 |

|

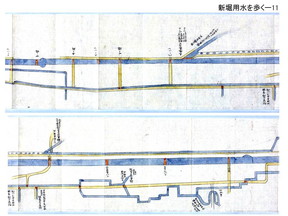

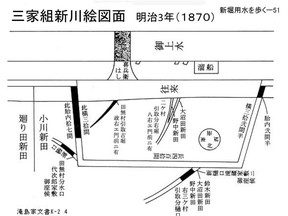

| 分水口改正で北側は8か所、南側は11か所の分水口が玉川上水の南北に作られた新水 路から間接的に分水するようになったわけです。江戸の末期位から明治の初頭頃には、図 のように特に南側の水路はすでにほとんど一つに繋がっていました。これが延長されて、 ここにあった柴崎分水まで繋がり、ずっと下流の境分水まで一緒になった。北側は一部延 びていますが、実際にはバラバラだった。これが一つの水路に統一されて野火止と小川と 大沼田・鈴木・野中・田無とか関野になって、この辺が一緒になって千川の水路へ繋がり ました。千川は先程出てきましたように工業的需要が増加、しかし新堀用水の一番流末に なったので水の入りが悪く利用者からの度重なる要求で、翌明治4年には玉川上水に新し い分水口を |

|

|

作り再び直接玉川上水から分水するようになっています。それから野火止用水

も最初は新堀用水と一つにまとめられたのですが、明治24年に単独の分水口に分かれて

いる。それから柴崎用水の方も、これは年代がはっきりわからないのですが、これも切り

離されて現在松中橋の上流に柴崎分水と砂川用水の分水口が並んでいます。一度統一され

たものの後になって離されているわけです。先頭へ

|

|

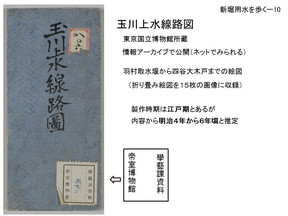

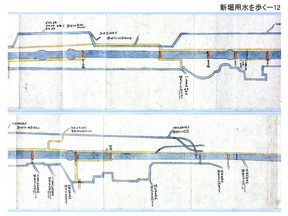

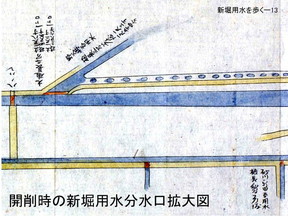

| 水の分水口が玉川上水に戻っていますから、この絵図は明治4年位 のものかなと年代が分かります。南側を流れて来た砂川用水もここまできてやはり帰流さ れています。ですから最初は両方とも |

|

|

| 元の玉川上水に戻していましたが、水が汚れるとい うことで、この帰流は明治の中頃にいかないうちに中止になったようです。細かい年代は 分かりません。帰流されていた時もあったということです。先頭へ |

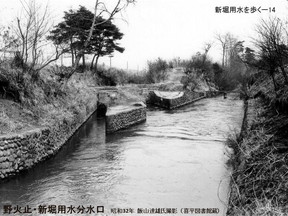

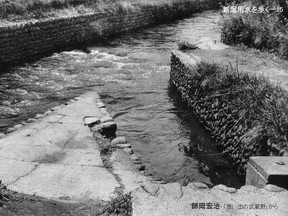

| 次の写真は逆にこの道の方から玉川上水を見たものです。別の人が撮った写真で上が玉川上水 の流れです。右が野火止用水の分水口。真中が新堀用水の分水口。こんな感じで昭和30 年代まで新堀用水は水を取り入れていました。ここにちょっと箱みたいなのが見えます。 |

|

|

別の写真にこちらの野火止用水のところがアップで写っています、箱の所に文字が彫って

ありますが「野火止口樋管 明治41年4月改造」と読めます。この分水口が改造された

のが明治41年4月という、以前から基本の形はあったのでしょうが、いろいろと手を加

えたりして、このときに仲良く二つの分水口が並んだ、ということが読み取れます。 全く別の場所の写真ですがここに似たような分水口の写真があります。最近撮ったもの です。先程の写真と比べてもらうと分かるのですが、中央が流れになって、後ろに堰がありま す。手前に取り入れ口がちょっと突き出していて、この巻揚げ機、先ほどの野火止用 水や新堀用水の写真では開閉の金具は取り外されてありませんが、ここから水を取り入れ ていまし |

|

|

た。現在は塞がれています。先頭へ これは千川上水の分水口です。明治4年に新堀用水 から分かれて新しく作られた分水口です。この基本の形は先程の写真とよく似ています。 両側は玉石積の壁があって、真中に衝立みたいにせり出し、そして分水口。後ろの堰は大 正13年に作られた。この頃新しく多摩湖経由で新設された境浄水所に導水されるように なったので、玉川上水の水量が減るということを懸念して各分水口の人達が要請して新し く作られたものです。ここに板を並べて水位を高くして分水口に水が入りやすいようにし た。こういうのがまだあちこちの分水口に残っています。先程の分水口とちょっと似てい て、現在まだ残されていますので、先ほどの写真と比べてご覧いただきました。 |

|

| らここから下流の玉川上水に今流れている水は、羽村からここま で流れて来た水とは全く違うものです。何回話しても勘違いされる方が多いのですが、こ の水は全て東村山浄水場に行く。例外として一部が、これが東村山浄水場に行く水門なの ですが、この脇の所にちょっとバブルみたいなのがあります。先程の水門の脇を流れてき た水がここからさらに下流に行くようになっている。ここに看板があるので拡大してみる と「玉川上水下流への緊急放流ゲート」とあります。このゲートから先程の側水路を通っ てきた水が、いつでも玉川上水の下流に流れるように作られています。水門は常時締めら れたままです。この水門は大きな災害時に消防庁が防災用にどうしても必要な場合は開け るがそれ以外は開けませんということです。確か |

|

| に側路に水は流れているのですがこの水 は、スクリーンを通ってきた水とどうも一つになっているようです。そして隣の別の水門 を通って流れている。新堀用水に流れている水は、このバルブを通って多摩川から流れて きた原水が流れている。東村山浄水場へ向かうのと新堀用水に向かうのが並んであるとい うことです。先頭へ |

|

|

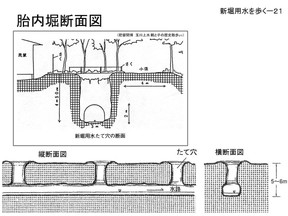

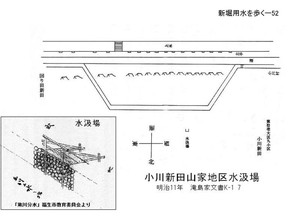

掘った。現地に行くともう少し間隔が狭いかな。狭

かったり広かったりあると思います。竪穴を掘って、その底から両側にトンネルを掘って、

隣と繋げて一つの地下水路にした。一番深いところで底まで5~6m位です。この竪穴は

人が入ったり土を掻い出したりとトンネルを掘る時に使われた。現在はほとんどの竪穴の

上部は埋められたりマンホールに替ったりして4か所だけがそのまま残されています。こ

れを覗きますと穴が開いています、場所によっては水が流れているのが見えたり、音が聞

こえたりします。 何でこんな胎内堀にしたか、理由ははっきりしないのですが、堀の幅が大体1mちょっ と、底の段面積が三尺×三尺、 |

|

|

と正式な文書では残されています。そうすると約1m幅で

6m、7mの深い堀を掘りますと崩れやすいということが考えられます。この付近の地面

は関東ローム層ですから掘りやすいということもありトンネルになったと推定しています。

資料で見ると新堀が掘られたのは一カ月半位の期間と思われます。900m、下流200

m、合計1100mを両端から掘っていたのでは時間的に難しい。それを何箇所か大勢で

一斉にやれば短時間で済む、というようなことから胎内堀と呼ばれるトンネル方式になっ

たのではないかと言われています。細かいことは記録がないので分かりません。先頭へ |

|

|

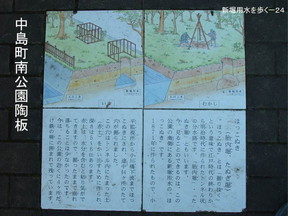

中島町南公園に陶板で描かれた説明図が残されています。こんな感じで掘ったのではな

いかと想像図が描かれています、櫓を組んで竪穴を掘って土を掻い出した。現在は何箇所

か柵で囲まれて残っている。こういう案内板が残されています。奥まった場所なので知ら

ない人も多いと思います。公園に行った時はちょっと見てください。ただ説明文の中にあ

る1871年は1870年の間違いです。 胎内堀から流れている水は多摩川の原水です。昨日歩いている時に水温を測りましたら こちらは12.0度、冬になるともっと下がりますが、隣の玉川上水を流れる高度処理水は23.4 度でした。約2倍です。水の違いが温度でもはっきり分かります。 |

|

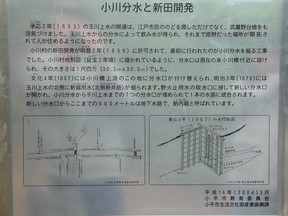

| これは小川橋の少し手前です。これは玉川上水の南側から見た写真ですが、実はここに 昔小川用水の分水口があった跡です。これが素掘りの壁面ですがその横は崩れてしまっ てこんな |

|

|

| 具合に補強されています。ここに分水口があって、それを後で埋めたが崩落し た。その分水口の様子は、教育委員会の作った案内板にも示してあります。昔はこうい う四角い枠を分水口として |

|

|

| 埋め、差蓋という板を上げ下げして水を取り入れていました。 この水門を埋め戻した跡が崩れています。最初小川用水はもっと下流、現在の東小川橋 付近から取り入れたのですが、文化4年にこの位置に移設したという記録が残されてい ます。ですから最初の900mまで胎内堀で来て、ここから小川橋までは既にあった水 路を使った。それからまた先200mの間がトンネルで掘られています。先頭へ |

| やっと小川橋に辿り着きました。この写真、車が止まっている所が立川通り、左が青梅 橋方向、現在の東大和市駅ですが、この橋の下に水門があります。左側が小川用水、右 側が新堀用水で |

|

|

| す。現在あるのは昭和40年代に付けられた鉄の扉ですが、それまでは 板を落として水量を調節した。その前は木の枠を埋め込んで、枠の面積で調節していた、 といろいろと水門も変化しています。 |

| この脇に石橋供養塔が建っています。石橋供養塔は市内に11か所程ありますが、玉川 上水に直接あるのはここ1か所です。天保13年と書いてあります。世話人の名前があり ます。砂川村と小 |

|

|

| 川村の人が共同で建てた。それまでは木の橋ですから10年、20年位 で掛け替えたが、村の負担で大変だった。当時小川村と砂川村を結ぶ大事な橋でした。塔 を作ったのは現在の志木の方の石 |

|

|

|

工です。その辺との交流もあったのでしょう。この石橋

供養塔には東西南北、右 江戸みち、左 所沢・山口、と示され道標も兼ねています。 石橋供養塔の目的と言うのは、単に人馬に踏まれる橋を供養するということだけでなく て、大金を掛けて石橋がやっと出来たという完成の記念碑みたいなものです。あとは橋を渡って 村々にいろいろな災いとか疫病が入ってくるのを防ぐ「塞ぎ」という意味もあり ました。また、この供養塔のように道標も兼ねるものもありました。小平市内の用水路を 歩くとこの写真のように11の碑があります、写真の一番左は今は江戸東京たてもの園に 移されています。こういう供養塔があるので、それを探して歩いても面白いと思います。 これは大正9年の小川橋の写真です。ここに何か建っていますがこの石橋供養塔です。 資料では現在と違って昔は道の東側にあったそうです。先頭へ |

| 次は現在開発が進んでいる小平西高の先の所です、玉川上水がやけに広がっています。 これは第二次世界大戦の時に、東大和市にあった軍需工場目当てに玉川上水にもかなり爆 弾が落とさ |

|

|

| れ、この部分の水路がおおきく崩れ広がった。その脇を流れる新堀用水は素堀 なので水がどんどん玉川上水に漏れて流れなくなったため、やむなくこの間は管路に変え た、ということで管になっています。もう1か所「いこい橋」の所も管になっています。 これはどういう原因かちょっと分かりませんが、ここも玉川上水がかなり幅が広がってい るので案外そんな理由かも知れません。先頭へ |

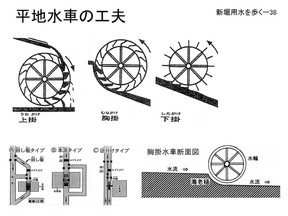

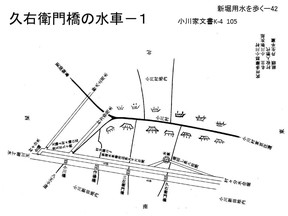

| 次は水車の話になります。新堀用水には3、4か所水車があったとされます。この地図 は小平町史にも載っている明治30年頃小平にあった水車の分布図です。約40か所ありま した、黒い丸が |

|

|

| 水車です。AとBははっきり遺構が残っていた所で、Aは「小島水車」と 呼ばれている所です。小島精米店の所です。Bは「清水水車」という水車があった所です。 その他市内を歩くと水車があったら |

|

|

| しい跡が残っている所もいくつか見られます。 水車というと水輪の上から水が流されてゆっくり回っているというイメージですが、小 平にあった水車はそうではなくて、平地を流れていますから水 |

|

|

| 位を稼ぐために本流に対し て緩い勾配の「回し掘り」を作った。また「胸掛式水車」という工夫がされた。「胸掛式」 というのは水車の上から水を掛けるのではなくて水輪の途中、横から掛ける、この樋 |

|

|

| 形が海老に似ているので「海老樋」と呼んでいます、それに水を流して水車を回す。遠くから 位置を稼いで水輪の途中から水を掛ける。さらに高低差を稼ぐために水車は半地下に設置 する。そんな工夫もした。 |

|

水を流した後も、排水はトンネルで元の本流に戻す。小島水車も清水水車もこういう掛け方です。 これは小島水車の土地の図面です。このように遠くから横の水路に流してして水位を稼いで、ここ |

|

|

|

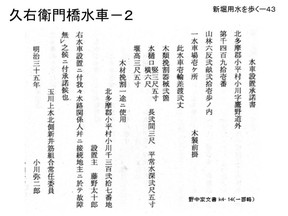

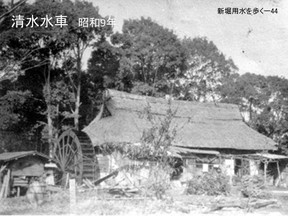

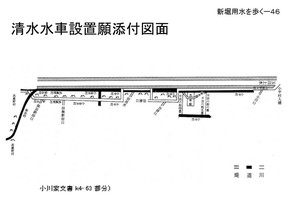

で一気に直角に水を掛けていたようですね。排水は200m程トンネルを掘っ

て新堀用水に戻したと言われています。この写真は昭和25年頃の小島水車です。シャフ

トは残っています。現在でもこの海老樋の落差が2~3m位あります。先頭へ これは別の「海老樋」の写真です。柴崎分水、立川の一番町の所に残っているのですが、 上流の方は現在マンションになっていますが、300m位手前から勾配を緩めて水位を稼 いで水を落としているようです。水車を止める時には、ここに堰がありますが、ここに板 を入れて流れを止める、そうすると水車も止まり、横から水を本流に流す構造です。 あと久右衛門橋の北側に水車があったとされています。はっきりしたことは分かりませ ん。水車を掛けるには新井筋用水組合に届け出て許可を受けなければなければならない。 その書類が残されています。小川字鷹の街道外194番地、丁度今の津田塾大の所になり ますが、そこに明治35年に水車を設置するので北側新井筋の組合に許可を求めた時の文 書です。実際建てられたかどうかは分かりません。この水車の特徴は木材の引き割り用の 水車を掛ける、となっています。小平のほとんどの水車は精米・製粉です。このほかこの 付近の別の水車絵図が残っていますが関連ははっきりしません。 この写真が清水水車、現在の桜橋の近くにあったもので、昭和9年の写真です。左側が 新堀用水です。ここに海老樋があった。海老樋跡ですがここもやはり半地下になっていま す。最近お宅を建て替えられたので今は全く残っていません。 |

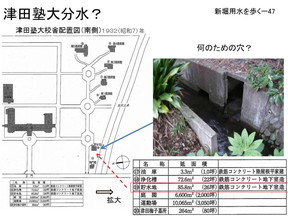

| これは津田塾大学の横の水路の写真です。新堀用水の方にこんな穴があるのですが、こ れは津田塾大学への分水口か?創設期の大学の図面ではこの位置に26坪の地下貯水槽が ある。昔 |

|

|

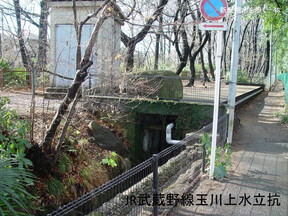

| 千駄ヶ谷にあった時火災に遇っているので、その教訓として防火用貯水槽を作ったのでは ないかと思われますがはっきりとしない。大学側も詳しくは分からないようです。 JR武蔵野線のトンネル への立杭があります。新堀用水がコンクリートで囲まれてトンネ ルに水がしみこむのを防いでいます。トンネル内に溜まった水を新堀用水へ流すためのパ イプが見えます。あまり流れているのを見たことがなかったのですが、1回だけ見たのが この写真です。かなりの勢いで排水しています。最近国分寺の方に復活した水路にも武蔵 野線のトンネルの湧水を流しているので、そちへ多く流されているようです。先頭へ |

|

| この写真は喜平町にある大沼田・鈴木・野中用水への分水口です。今年の3月に位置が やや東に変わって水路も一部新しくなりました。古くは合併口と呼ばれた分岐水門です。 |

|

|

次は、先ほどの分水口のちょっと下流、ここに小さな橋があります。この橋が作られた

のは大正14年4月1日と彫ってあります。現在両側の接続道路がありませんが昔は重要

な橋だったのでしょう、陸軍の経理学校が出来たりしてこの辺の環境が大幅に変わったこ

とがしのばれます。先頭へ

|

|

| この写真は田無用水への分岐点です。「大正12年11月成」となっています。左側が田 無用水路、右側は埋められていますが関野用水以下、境橋の先まで続いた新堀用水下流部 へと続いていまし |

|

|

|

た。千川用水が直分水となり、鈴木田用水も明治40年水利権を売ってここから先は流水が

極端に少なくなりました。井戸掘り技術の普及とともにいつしか流れ

が途絶えて現在は水路もほとんど残っていません。新堀用水についてはここまでにします。

船津:只今から後半の部の話をお聞かせ願います。

1、 二転三転した新堀用水分水口の設置場所 画像前掲

この中でまず「二転三転した新堀用水分水口」についてですが、先程スライドの中でご

説明しましたが、最近野火止用水について本を読んでおりましたら、前から引っかかって

いた二つのことが一つに繋がりましたので、そんなことを含みながら先程の話で省略した

部分を資料を見ながら付けくわえさせていただきます。 |

|

を出しそれが認められた。多少水路が長くなる分は村で負担するということ

で、これもお金が絡む話ですが認められて村の屋敷の裏手に、自らそういう願上書を出し

て認められ、新しい水路が掘られたということのようです。先頭へ

|

|

|

質問:(小川町在住の男性)

先程清厳院橋は史蹟指定から外されているということですが、それは何故ですか?また

小平に横断道路の計画がありますが、その場合その部分は史蹟指定が外されるのですか? 矢崎:玉川上水駅前の清厳院橋が史蹟から外されたのは、指定の前すでに暗渠化されてい た。人工物ということで外されています。下流の笹塚の辺りには3か所程素掘りの所があ って、そこは史蹟指定を受けています。現在ある横断計画で橋がどのように掛るか分かり ませんが、堀そのものが残るなら史蹟のままとなると思います。堀そのものが潰されてし まうと問題になると思います。玉川上水は素堀の堀が重要ですから。先頭へ |

|

(これは公開学習会での話をもとに整理、補筆したものです)